英単語をいくつマスターすれば英語ができるといえるのか?と思ったことがあるでしょう。

他の言語の外国語を学習している人もそんな風に感じたことがあると思います。

語彙数/単語数という数を考えるときに、どんな目標があるかを自分の中できちんと整理しておくことが関係してくると思います。ただ単語数という数だけの問題ではありません。それよりも注目したい大切なことについても取り上げたいと思います。

必要な語彙数/単語数とは

英語であれ、他の言語であれ何を目標にしているかで大きく異なります

海外旅行で使えるようになりたいか?

日常生活で自由に会話したいか?

仕事で使うために学習している

ネイティブのようになりたい

など何を目標にしているかで大きく違いが出てくると思います

自分が目指しているレベルを考えることは大切です

語彙数や単語数をネイティブと比較する

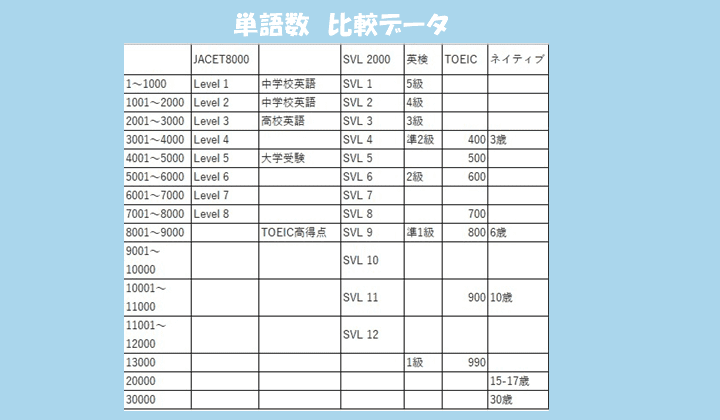

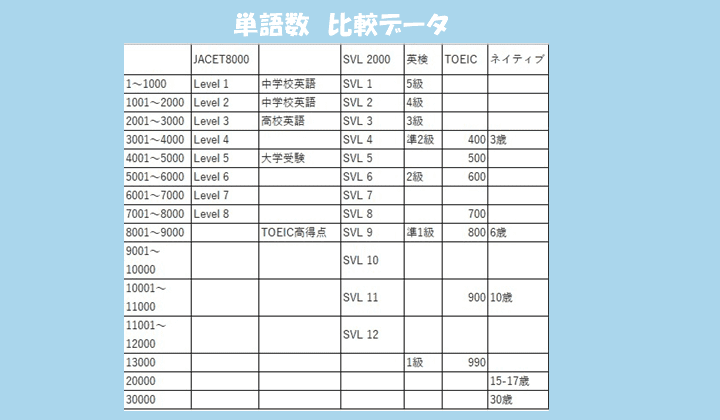

表を見てください。どのくらいのレベルが目標ですか?

英語の単語数を各試験のレベルやネイティブのレベルと比較しました。

資格試験のレベルを考えたときに、高すぎる目標を置くとがっかりしてしまいます。

しかしその一方でネイティブと比べるととてもネイティブにはかなわない現実を知る必要もあります。

それと比較してしまうと10000単語を知っていてもまったく比較にはなりません。

30000単語を目指しますか? それは至難の業で非現実的な目標かもしれません。

だからこそ現実的な単語数の目標設定が肝要なのです

現実的な目標は3000語

なぜ3000単語は現実的で実際的ですか?

目指すは日常会話だからです。

もちろん目標の設定によっては違います。でもまずはその学んでいる言葉を使ってネイティブと一定の会話ができることが必要になりますね。

なぜ3000単語なのでしょうか?

なぜならばこの日常会話レベルに達するなら現地に行っても会話ができます

そして日常会話レベルがあれば難しい言葉も自分の知っている単語を駆使して言い換えるなどでカバーできる場合が少なくないからです。その目安となるのは約3000語です。英語でいうと英検3級から準2級には届かないくらいのレベルです。

レベルでいうとまだまだですが、質を考えてほしいと思います。3000語をもしほぼ自然なスピードで引き出せるとしたらどうですか?

数もさることながら注目したいのは質です。

単語数という数だけの問題ではない

英検3級を突破するために必要な単語数として2,000語は必要と言われています。そして約3000単語は下の記事に含めましたがNGSL(New General Service List)単語に匹敵します。

そしてこのくらいの単語数があれば海外旅行で基本的な会話ができます。

ただ注意点もあります。数の話をしておきながらと思われるかもしれませんが大事なことを先にお話しします

誤解されるかもしれませんが、2000語ないし3000単語を知っているというのは外国語学習者としてはまずはクリアしたいところではあります。

しかしこの2000語から3000語を知っていて英検3級合格者だとしても、こと会話するということになると難しいと感じているのではないですか?

なぜなら試験をクリアしても、いざ外国人を前にしたときに、2000語から3000語の中の単語ひとつひとつがしっかり自分のものになっていないなら、言葉として口から出てこないことが少なくないからです。

次々数を目指して新しい単語を学んで増やしていったとしても、もしそれぞれの単語について、ややあいまいなまま単語数だけを増やしても使えない可能性があるのです。ですから数ではなく質を考えていく必要があるのです

本当に使えるかどうかは瞬発力

会話はある程度スピードの差こそあれ、キャッチボールですから、相手とのやり取りをしていくことになります。

いちいち簡単な言葉でも「えっと」「んー」と、しぼり出さないと言葉が出てこないなら、時間をかけて正解は答えられるかもしれませんが会話としては成立できないことになりかねません。

2000単語でも3000単語でも設定する目標は数だけが課題ではありません

同じ2000語でもそれがほぼ完ぺきに、速いスピードで口から発することができるなら、それは生きた英語ということになると思います。

そこまで精度を引き上げて海外に行くなら、英語を使うことが楽しくなると思いますし、そこからさらに英語力は伸びていきます。これはほかの言語でも同じです。

ですから数よりも質を考えることが語彙数を語るうえで避けてはいけないポイントなのです

もちろん単語数という数があっての話でもありますから、単語数は目安にする必要がありますので、もう少し単語数という数に注目していきたいと思います。

ネイティブと同じくらいになりたい

これはなかなか高いハードルですね。目標を高く掲げるのは自由ですし、それがモチベーションアップにつながる人もいます。

しかし同時に現実を理解しておく必要があります。つまりネイティブには到底かなわないのです。

まれに大人になってから英語を学習してネイティブに近づけた人もいるのでこの目標を否定することはしませんが、そういう人はごく少数です。

英語は約17万の単語が存在するという試算があります。

上の表にも記していますが、ネイティブの20歳の段階では2万語を優に超えていて30歳になると3万語といわれています

3万語をある程度つかいこなせるという状態は確かに十分すぎますが、そこに到達することはかなり難しいハードルと言わざるを得ません

3万は至難の業ですが、それよりも数が下の単語数は目標にできる単語数でしょうか?

下の比較ポイントから自分の目指したいところを考えておきたいと思います

JACET8000との比較

大学英語教育学会の語彙表JACET8000は単語数の目安を示しています

JACET8000では日本人に必要な英単語を8つのレベルに分け、全ての語に対して順位がつけられています。

■Level1 1~1000位

中学校の英語教科書などの基本的な単語レベル。

■Level2:1001~2000位

高校初級レベルの単語。

■Level3:2001~3000位

高等学校の英語教科書レベル。英検3級レベル。

■Level4:3001~4000位

英検準2級レベル。

■Level5:4001~5000位

大学受験レベル。英検2級を目指すならば必要なレベル。TOEICおおよそ400点から500点前後。

■Level6:5001~6000位

英検2級、TOEICテストでは600点レベル。

■Level7:6001~7000位

■Leve8:7001~8000位

英検準1級を目指すレベル

TOEICとの比較

400点には約3,500単語が必要。3,500単語は英検準2級レベル。

■TOEIC500点必要な単語数・語彙

500点には約4,000単語が必要。準2級・2級あたりのレベル。

■TOEIC600点必要な単語数・語彙

600点には約5000単語が必要。英検2級レベル。大学受験に必要な単語数。

■TOEIC700点必要な単語数・語彙

700点には約7,500単語が必要。英検2級・準1級レベル。

■TOEIC800点必要な単語数・語彙

800点には約8,500単語が必要。英検準1級レベル。

■TOEIC900点必要な単語数・語彙

900点には約10,000単語が必要。英検準1級・1級レベル。

990点レベルが英検1級レベルで13,000単語必要。

特に目指したいレベルというとどこでしょうか?

3000語が現実的?NGSLとの関係

NGSL(New General Service List)について聞いたことがあるでしょうか?

このNGSLは一般的な英文に含まれる単語の92%を学べる2800語の英単語帳として知られています

そしてNGSLの中の単語の中から会話の中で頻繁に使われるものとして抽出した722語からなる日常英会話単語の頻出リストをNGSL-Spokenと呼んでいて日常会話の90パーセントを網羅していると言われています。

日常会話においてその9割はNGSL-Spoken単語を使っていると考えると3万語を知っているというネイティブが相手でも会話については、NGSL2800で対応できる、つまり現実的な3000単語あれば十分対応可能であるといわけです。

改めて言いますが、目安の単語数が3000単語としても、忘れてはならない点があります

知っていることと即戦力の違い

仮に3000単語知っているとします。

なんとなく知っているという程度ならどうですか? 日常会話としてその単語を用いることができますか?

あるいはその単語を読むことはできるけど、会話の中でキャッチボール的に用いることはできないならばいかがですか?

会話しているときに聞き取れるのですが、自分の中で意味が追いつかないようなうろ覚えならばどうでしょうか?

結局その単語を使って会話ができないという状況になってしまいます。小学生から高校生まで学んでいるのに英語ができないのには

理由があるのです

仮に3000よりも少ない単語数であっても、知っている単語は「明確に知っている状態に」なっているならそれは即戦力として会話の中で活用できる状態になっているでしょう

ですから単純に単語数を知っているか?

ではなくどれほどそれをハッキリ知っているか?

というところまで持っていく必要があるのです。

難しいことでも簡単な単語で表現できる

難しいことを分かりやすく言うことは実は簡単ではありません。

「小学生が分かる言葉に変えて言ってみて」といわれると結構考えてしまいますね

日本語ネイティブの私たちはある程度、語彙数があるのでそれをそのまま話しているからです。

子どもニュースというNHKの番組がありましたが、お父さん、お母さん、3人の子どもの5人家族の設定の中で、前の週に起こったニュースを、模型やCGを使ってできる限りかみ砕いて、子どもたちに分かりやすく伝えた番組です。使っている言葉は比較的わかりやすい言葉ですが見事に難しいことを表現していました。

結果として小中学生ばかりでなく、大人からも人気を集めることができたのです。

難しいことをわかりやすい言葉を使って表現することは可能であることを教えています。

であれば外国語の場合、語彙数ではネイティブには遠く及ばなくても、自分の使える単語が少なくてもある程度のところまでは表現が可能といえます。だからこそその部分は徹底して磨くのです。

「て・き・に・ち・か・し」と比較

会話する際の話題から考察しましょう

ポイントとしてよく「て・き・に・ち・か・し」を話題にすると話が弾むといわれていますね

き…近況

に…ニュース

ち…地域

か…体や健康

し…趣味ないし仕事

内容的には難しい言葉を使う必要はないように感じませんか?

もちろんニュースの内容の話になるとハードルは高くなりますから、そこは厳しいですが・・・

↑これらの単語をしっかり自分の記憶として定着できているならば十分に会話できると思いませんか?

目標にしたい3000単語を考える

まずはこの3000語で会話できることです

なぜかというと会話がある程度できるならネイティブと接することがより可能になりますね

そうするとそのネイティブとのかかわりからさらに語彙を自分に自分の記憶に定着することができるからです

つまり言語の面での成長を助けることになるからです。

ほぼ完ぺきに3000語を知っていれば

知っている基本単語で難しい言葉に対応することもできます。つまりその知っている言葉で言い換えるなどして対応するということです。

広く浅く単語量を増やすことよりも、質にこだわって3000語をしっかりはっきり自分の中に定着させて

その土台を作ってから次のステージに向かうことはとても理にかなっています。

土台を作り上げるという点では小学生・中学生の時からこのことを考えることが良いと思います。その理由もはっきりしています。それはその年齢が効果的に学習できる年齢だからです。詳しくは↓この記事で扱っています

3000単語を「木の幹」に例えるなら、幹がしっかりしていれば、さらに別の新しい言葉を「葉」「実」として自分に加えていくこともできるのです。

コメント